Durchhangserkennung von Freileitungen mit optischen Richtsensoren

| Das Bild zeigt ein Prototyp im Labor für elektrische Energietechnik für eine Messeinrichtung. Sie soll mit optischen Richtsensoren den Durchhang von Freileitungen erkennen. Es handelt sich um ein Messverfahren für das Freileitungsmonitoring, dass anhand einer kontaktlosen direkten Durchhangsermittlung die tatsächliche Belastbarkeit der Leiterseile aufzeigt, um damit bis zu 80 Prozent mehr Energie über die bestehenden Leitungen zu Übertragen.

Im Vorhaben „DUFLOR“ soll eine Messeinrichtung entwickelt werden, welche den Durchhang der Leitungen direkt und präzise bestimmen kann, ohne dass sie am Freileitungsseil befestigt werden muss. Der Aufwand für Installation, Betrieb und Wartung soll sich dadurch auf ein Mindestmaß beschränken. Die Durchhangserkennung soll mittels moderner Bilderkennungsverfahren realisiert werden, sodass der Durchhang mit der nötigen Genauigkeit ermittelt werden kann, ohne dass die Messeinrichtung mit den Leiterseilen in Kontakt steht. Die Messeinrichtung wird am Freileitungsmast befestigt. Mittels Energy Harvesting soll aus den Mastableitströmen die zum Betrieb der Messeinrichtung nötige Energie gewonnen werden.

| © Johannes Braun / Robert Fromm

Working

| Das Bild zeigt mehrere Mitarbeiter und Studierende beim Bau einer innovativen Holzskulptur, welche die geometrischen Strukturen eines Pinienzapfens in ein formaktives Schalentragwerk übersetzt. Die dafür entwickelte, auf digitale Fertigung ausgelegte und auf hoher Präzision basierende Prozesskette war nur durch eine gut abgestimmte und ausgewogene Teamarbeit möglich. Denn im Team macht Forschung am meisten Spaß – und gemeinsam geht es schneller.

Das Bild entstand spontan während des Seminars „Digital Architectural Manufacturing“ im Sommer 2025. Fotografien von Bauprozessen sind auf vielen Ebenen herausfordernd: Die Vielzahl beweglicher Objekte erschwert die Komposition, und es ist nicht einfach, einen Zeitpunkt zu finden, der ein ausgewogenes Verhältnis von fertigem Produkt und Bauprozess zugleich abbildet.

| © Felix Schmidt-Kleespies

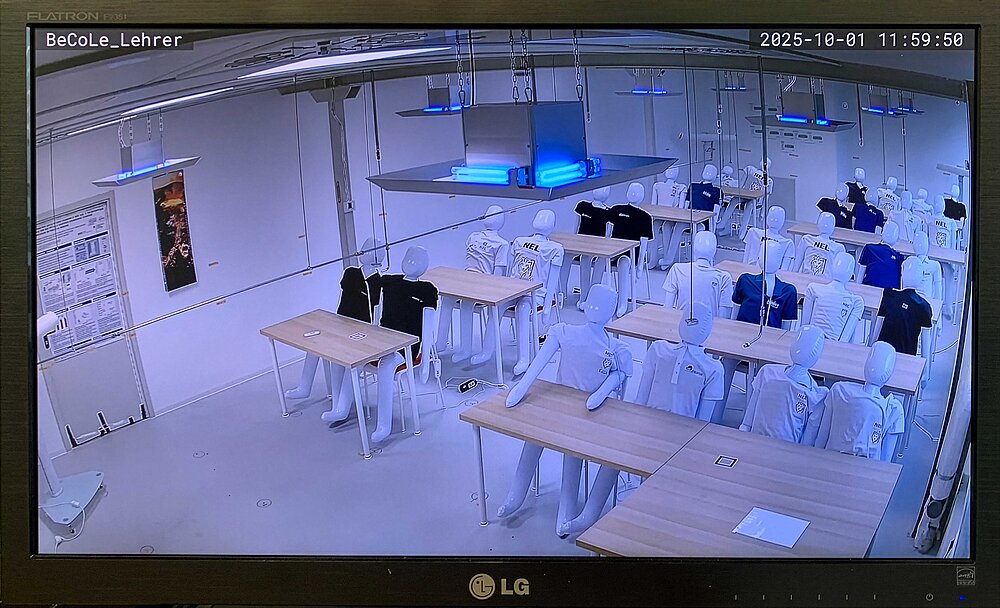

Im blauen Spektrum

| Die Fotografie zeigt das Bild einer Überwachungskamera, die einen experimentellen Klassenraum-Versuchsaufbau im Rahmen des Forschungsprojekts „BeCoLe“ dokumentiert. Unter kontrollierten Innenraumbedingungen werden in diesem Realraum UVC-Luftentkeimungstechnologien getestet. Durch die gezielte Anwendung der UVC-Technologie sollen Möglichkeiten für einen sicheren und effizienten Einsatz in Schulen und medizinischen Einrichtungen erforscht werden.

| © Dr. Florian Wallburg

Pre-Test eines Interview-Leitfadens

| Wissenschaft ist Teamwork. Zu ihrem Wesen gehört der fachliche Austausch über Ideen, Methoden und Ergebnisse. Die intensive Kommunikation unter Forschenden, wie hier im Projekt „SieWo – Sie wohnt gewaltfrei“ der interdisziplinären Forschungsstelle HOME, belebt nicht nur den Forschungsalltag. Sie ist unerlässlich, damit Erkenntnisse in gesellschaftlich relevantes Handeln münden. Im Bild führen die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Friederike Frieler und Selma Matzberger einen Pre-Test eines Interview-Leitfadens durch.

| © Anna Wolf

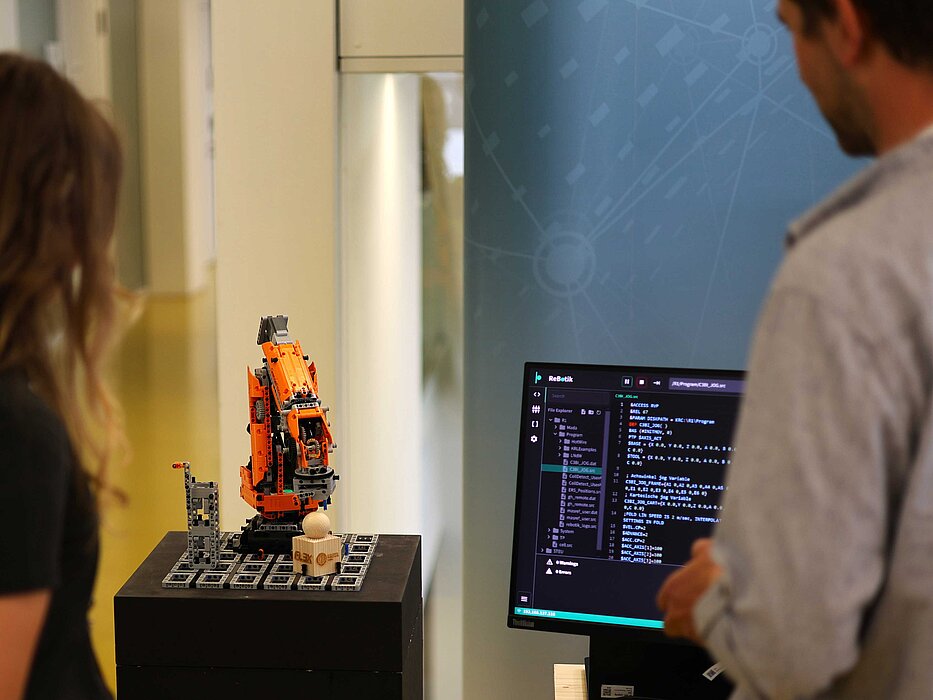

Spielend Lernen

| Das Bild zeigt die FLEX-Mitarbeiterin Emily Seemann bei der Demonstration eines OrangeApps Education Robots auf der Basis des LEGO SPIKE Controllers.

Im Kern des aus handelsüblichen Klemmbausteinen zusammengesetzten Roboterarms läuft das Betriebssystem seines großen Bruders aus Metall. So können Funktionsweise, Koordinatenbezüge und Programmierung von Industrierobotern leicht und gefahrlos vom Schreibtisch aus erfahren und ausprobiert werden. In engem Austausch mit dem FLEX-Team rund um Prof. Alexander Stahr entwickelt ReBotik, ein Start-up von drei HTWK-Studenten, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) zur Programmierung und Steuerung der Roboter über eine Webanwendung.

Die Kombination aus handlicher Hardware und intuitiver Steuerung eignet sich nicht nur für die Lehre. Technik wird sichtbar und bergreifbar. Auch auf Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Wissenschaften oder, wie im Bild zu sehen, auf der Fachkonferenz EASTWOOD finden Interessierte so schnell einen Zugang zur Robotik.

| © Hannes Löschke

Starkniederschlag in Miniatur

| Das Bild „Starkniederschlag in Miniatur“ von Matthias Brockel (Laboringenieur Wasserwesen) zeigt einen Ausschnitt aus dem Sturzflutmodell, das das IWS – Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft der HTWK Leipzig bauen ließ. Mithilfe dieses Modells kann das Institut komplexe Strömungsphänomene wie Einstau, Rückstau, Überstau und Überflutung plastisch darstellen. Deshalb ist es bei Studierenden und Gästen sehr beliebt und wird regelmäßig während der Langen Nacht der Wissenschaften gezeigt.

| © Matthias Brockel

Laser für einen nachhaltigen und sicheren ÖPNV

| Das Bild entstand während einer Messkampagne im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Laserbasierte Detektion von Lockerungen im Straßenbahngleis – LaDeLok“.

Straßenbahnen sind nachhaltige Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr und damit im Fokus aktueller Forschungsarbeiten an der HTWK Leipzig. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Schienen und der Forschungsfrage, wie deren Instandhaltung aufgrund der stetig steigenden Gleisauslastung optimiert werden kann. Das verwendete Messprinzip basiert auf Lasermesstechnik und auf einem daraus resultierenden bildgebenden Verfahren, mit dem Schienenschäden sichtbar gemacht werden.

Im Bild ist Frau B. Eng. Elena Richter bei der Durchführung einer Messkampagne im Straßenbahngleis der Leipziger Verkehrsbetriebe zu sehen. Im Rahmen ihrer Masterprojektarbeit erforscht sie mithilfe von KI-Methoden Schienenfehler. Die Besonderheit dieses realitätsnahen Bildes besteht einerseits in der Abbildung einer jungen Wissenschaftlerin bei der Durchführung stark MINT-geprägter Forschungsarbeiten. Zudem zeigt dieses Bild in hervorhebenswertem Maße die routinemäßig wirkende Forschungsarbeit, die von fundamentaler Bedeutung ist, um konsistente Forschungsziele zu erreichen und gesellschaftlich wirksame Innovationen zu liefern.

| © Dr. Maik Wolf

Blind Date der nx-ten Art

| Während der Erprobung und sozusagen bei den ersten Laufversuchen des neu beschafften Roboterhundes am Abend vor der Langen Nacht der Wissenschaft kam es zu einer interessanten Begegnung mit einer (analogen) Katze. Sie beschnüffelte den robotischen Vierbeiner hinter dem Nieperbau circa fünf Minuten lang.

Der Quadruped-Roboter mit zusätzlichem Roboterarm ist ein frei programmierbares interaktives KI-System mit einer großen Anzahl von verschiedenartigen Sensoren. In der Lehre und der Forschung plant Detlef Riemer, Professor für Mechatronik im Maschinenbau in für die Bereiche Smart Manufacturing, automatisierte Agraranwendungen, Logistik sowie kooperativ mit anderen Bewegungssystemen einzusetzen. Interaktionen mit Schulen zur Förderung und Werbung von potenziellen Studierenden sowie einer sozialen Inklusionseinrichtung in Leipzig sind ebenfalls anvisiert.

| © Prof. Detlef Riemer

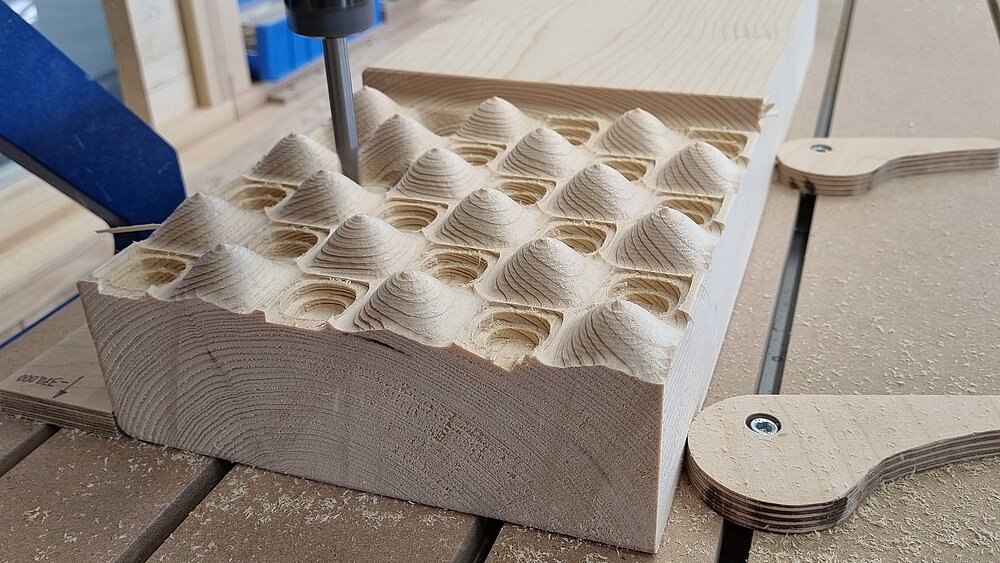

Oberflächenverzahnte Holzverbindungen

| In seiner Bachelorarbeit führte Andreas Körfgen eine experimentelle Studie durch, die sich mit der Verwendung von spezifisch gestalteten Holzverbindungen im Holzrahmenbau beschäftigte. Diese Arbeit zielte darauf ab, bestehende Bauweisen für stabile Rahmenecken im Ingenieurholzbau weiterzuentwickeln. Er erprobte ein innovatives Konzept, bei dem die Kontaktflächen der Holzteile mittels CNC-Fräse strukturiert wurden. Er erstellte verschiedene Prüfmuster und testete sie auf ihre Belastbarkeit. Dabei untersuche er die mechanischen Eigenschaften wie Tragfähigkeit und Steifigkeit, sowie die Herstellbarkeit und typische Bruchstellen der Oberflächenstrukturen. Die Ergebnisse gaben wertvolle Aufschlüsse über das Potenzial der bearbeiteten Oberflächen und lieferten Anregungen für die Nutzung solcher Frässtrukturen im zeitgenössischen Holzbau.

Das abgebildete Foto zeigt einen Moment im Herstellungsprozess eines Prüfmusters, bei dem die CNC-Fräse eine Holzoberfläche nach einem parametrischen Modell bearbeitet. Neben seinem Masterstudium im Bauingenieurwesen arbeitet Körfgen als wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig an einem weiterführenden Projekt, das sich mit dem untersuchten Verbindungskonzept befasst.

| © Andreas Körfgen

Trainingseffekte – Wenn der Einsatz von KI Spuren hinterlässt

| Am Laboratory for Biosignal Processing (LaBP) wurden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kanuverband e.V. (DKV) im Rahmen von vier vom Bund geförderten Projekten Softwarelösungen zur Analyse von Trainings- und Wettkampfleistungen im Kanu-Rennsport entwickelt. In allen Anwendungen kommen künstliche neuronale Netze zum Einsatz, die mit umfangreichen, anwendungsspezifischen Daten trainiert wurden.

Die Abbildung zeigt „Trainingseffekte“ im doppelten Sinn: Einerseits ermöglicht die KI, Schwachstellen von Athletinnen und Athleten gezielt zu erkennen und zu verbessern. Andererseits hinterlässt das Training der Netze Spuren an der Hardware – sichtbar am zugesetzten Kühlkörper einer wassergekühlten Grafikkarte, die erst nach intensiver Reinigung wieder einsatzfähig war.

Links im Bild ist eine DGX-Station von NVIDIA zu sehen, ein Hochleistungsrechner für das Training und die Ausführung künstlicher neuronaler Netze. Rechts liegt der Kühlkörper einer der vier Grafikkarten des Systems, der deutliche Spuren intensiver Nutzung zeigt. Im Hintergrund läuft ein von der Software zur Wettkampfanalyse erzeugtes Video, das die automatisch erkannte Bootspositionen im Rennverlauf visualisiert.

| © Daniel Matthes und Patrick Frenzel

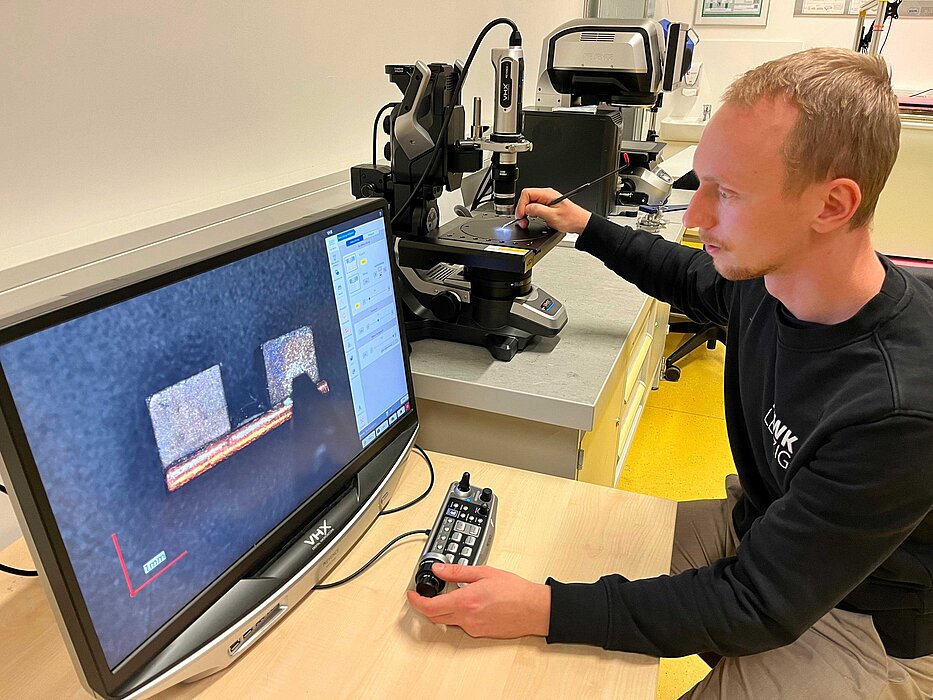

Halbleiter aus der Nähe betrachtet

| Auf dem Bildschirm des Mikroskops werden zwei 50-fach vergrößerte Bismuttelluridwürfel abgebildet, die auf einer Kupferplatte verlötet sind. 127 dieser Baugruppen ergeben ein Peltier-Element, welches aufgrund der außergewöhnlichen thermoelektrischen Eigenschaften des dotierten Bismuttellurids für Kühlprozesse eingesetzt werden kann. In meinem Masterprojekt des Masterstudiums Maschinenbau bei Prof. Dr. Mathias Rudolph und Maik Wolf hat sich Leonhard Gehlauf, der auf dem Bild zu sehen ist, mit der thermischen Optimierung dieser Peltier-Elemente beschäftigt.

| © Leonhard Gehlauf

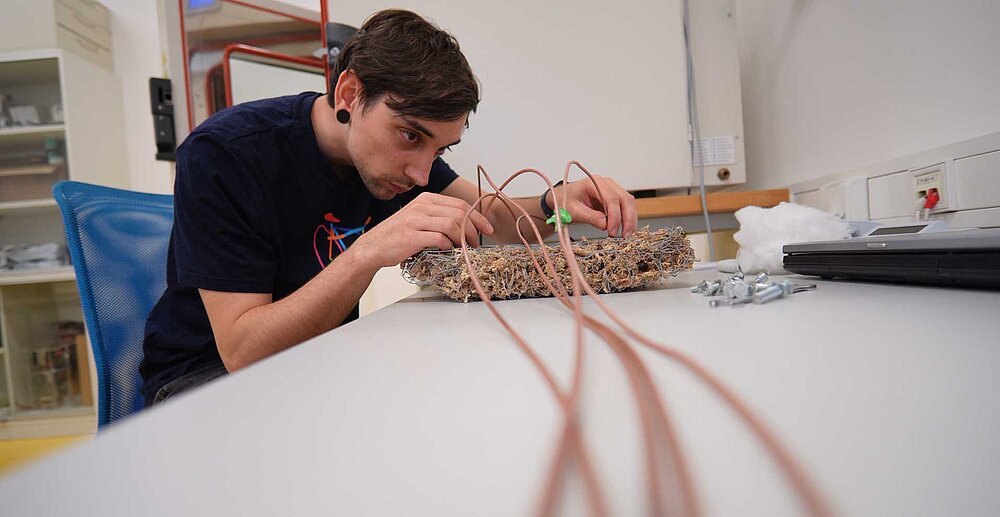

Passiv Air Water Harvester

| Das Forschungsprojekt „AirWaterHarvest“ beschäftigt sich mit der passiven Wassergewinnung aus der Luft, also ohne Zufuhr elektrischer Energie. Dazu ist ein Substrat nötig, das Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und wieder abgeben kann. Zu sehen ist eine Substratplatte aus Torfmoos (auch Sphagnum-Moos genannt), in welche Sensoren eingebracht werden, um anschließend Tests in der im Hintergrund sichtbaren Klimakammer durchzuführen.

Im Forschungsprojekt arbeiten die Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Bau der HTWK Leipzig zusammen und analysieren Randbedingungen, um Wasser autark aus der Umgebungsluft bspw. für Fassaden- und Dachbegrünung zu ernten. So entsteht eine Datengrundlage zur autarken Bewässerung urbaner Bepflanzungen.

| © Jan Bertram

Vom Wind zum Wasser – Wiederverwendung von Rotorblatt-Segmenten für schwimmende Solaranlagen

| Das Bild zeigt die Erprobung eines neuartigen schwimmenden Photovoltaiksystems, bei dem ausgediente Windkraftrotorblatt-Segmente als Schwimmkörper wiederverwendet werden. Diese innovative Idee verbindet Kreislaufwirtschaft mit nachhaltiger Energiegewinnung: Materialien ehemaliger Windenergieanlagen erhalten ein zweites Leben als Trägerstruktur für Solarmodule auf Gewässern. Durch die natürliche Kühlung des Wassers steigt der Wirkungsgrad der Module, während gleichzeitig Landflächen geschont werden. Aus dieser Forschung ist ein gefördertes Validierungsprojekt an der HTWK Leipzig hervorgegangen, das die wirtschaftliche Umsetzung und Skalierung dieser Technologie untersucht – ein Schritt hin zu einer zirkulären, ressourceneffizienten Energiewende.

| © Chiara Enderle

Wissenschaftstransfer - Die etwas andere Perspektive

| Unser wissenschaftlicher Alltag ist geprägt von allerlei interessanten Aufgaben innerhalb und außerhalb unserer Forschungsfelder. Täglich gibt es neue Erkenntnisse und Herausforderungen, die es zu meistern gilt, damit unsere Projekte effektiv vorangebracht werden, oder die gewünschten Ergebnisse erzielt oder validiert werden können. Oftmals gehen wir hierbei an die Grenzen des bisher Machbaren, um diese Grenzen zu überwinden und mit neuem aufschlussreichem Wissen die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Geht nicht, gibt´s (oftmals) nicht. Wir als Wissenschaftler an der HTWK Leipzig sind lösungs- und nicht problemorientiert. Trotzdem hinterfragen wir täglich unser eigenes Handeln, um seriöse, faktenbasierte Forschungsergebnisse zu erhalten. Was dabei leider oftmals herunterfällt: Warum wir das tun, was wir tun. Als Wissenschaftler, ganz klar: Wissen zu schaffen. Natürlich auch für einen selbst, für das Team, den nächsten Antrag, die Reputation unserer Hochschule. Doch viel wichtiger: Für uns alle. Die Allgemeinheit. Von der wir im Übrigen auch – größtenteils – finanziert werden. Nur, was wenn keiner weiß, was wir an Wissen generiert haben.

Unser eigentlicher Auftrag ist es, das Wissen, welches wir schaffen, zu kommunizieren. Sich zu vernetzen, gemeinsam mit anderen weiterzukommen um mit geballtem Wissen für das zukünftige Wohl aller zu sorgen. Dafür steht das Bild mit dem Titel „Wissenschaftstransfer – Die etwas andere Perspektive“. Ein Filmteam der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS) war zu Gast auf dem IPBL Leipzig / Sachen, um aus eigenem Antrieb heraus über uns – die HTWK Leipzig, das HolzBauForschungsZentrum – zu berichten. Zu zeigen, was wir die letzten Jahre geleistet haben und wohin die Reise in Zukunft geht.

Das Motiv zeigt dabei beispielhaft, wie wir aus unseren gewohnten Perspektiven oder Rollen treten müssen, um neue einzunehmen. Damit wir das Wissen, das wir generieren auch publizieren, in die Welt hinaustragen, nutzen! Dafür ist der gelebte Wissenschaftstransfer unumgänglich. Dafür steht dieses Bild.

| © Marius Zwigart

PineWall

| Das Foto zeigt die robotisch gefertigte Trennwand PineWall, die im Seminar Digital Architectural Manufacturing gemeinsam mit Studierenden des Studiengangs Architektur an der HTWK Leipzig entstand. Die Konstruktion zeichnet sich durch eine fast vollständig digitale Prozesskette aus, vom parametrischen Entwurf bis zur automatisierten Fertigung. Besonderes Merkmal ist der monomaterielle Aufbau aus Holz, der ganz ohne metallische Verbindungsmittel auskommt.

| © Henri von Mulert

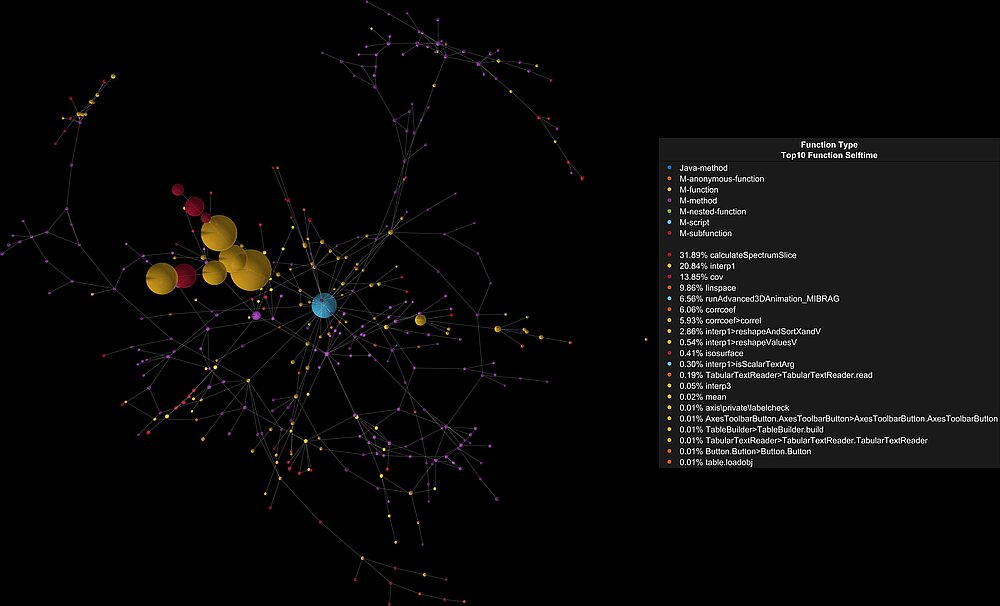

Die Architektur der Berechnung

| Dieses Skript wandelt abstrakte Software-Leistungsdaten in eine dreidimensionale Datenskulptur um. Es interpretiert das Ausführungsprofil eines Programms als Netzwerkgraphen, in dem Funktionen Knotenpunkte und Aufrufe die Verbindungen zwischen ihnen sind.

Mithilfe eines kraftgerichteten Layout-Algorithmus ordnet das Skript dieses Netzwerk im 3D-Raum an, sodass die inhärente Struktur des Codes organisch zum Vorschein kommt. Die resultierende Visualisierung stellt Funktionen als Kugeln dar, deren Volumen direkt proportional zu ihren Rechenkosten (SelfTime) ist und deren Farbe den Funktionstyp angibt.

Das Endergebnis ist ein statisches, aber dennoch dynamisch wirkendes Artefakt – eine virtuelle „Galaxie” der Programmausführung. Es vermittelt ein unmittelbares, intuitives Verständnis der Softwarearchitektur und zeigt Rechen-Hotspots und Modulinteraktionen als greifbare, visuelle Struktur. Es ist gleichzeitig ein leistungsfähiges Diagnosewerkzeug und ein generatives Kunstwerk, das aus reinen Daten abgeleitet wurde.

Das Skript wurde auf die Arbeit zur kommenden Veröffentlichung „Identification of Repeating Patterns in High-Noise Signals via Gaussian Parameter Extraction from Correlation Time-Variation Space“ angewendet. Dies ist Teil der Promotion von Robert Thiel, die er derzeit an der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig schreibt.

| © Robert Thiel

Von der Straße ins Labor – Belastungen sichtbar machen

| Das im bikelab der HTWK Leipzig entwickelte Messfahrrad verfügt über Sensoren an allen Kontaktpunkten zwischen fahrender Person und Fahrrad, um so die beim Fahren auftretenden Belastungen zu messen und live zu visualisieren.

Nach Ermittlung der Lasten im realen Fahrbetrieb können diese im rechts sichtbaren Prüfstand nachgefahren werden, um die Lebensdauer von Rahmen und Anbauteilen zu ermitteln und mit Simulationsergebnissen abzugleichen. Dadurch können Fahrräder entwickelt werden, die nicht nur leichter, sondern vor allem sicherer sind.

Im Bild zu sehen sind Richard Mioska sowie Klaus Schneller, fotografiert von Paul Satke – allesamt wissenschaftliche Mitarbeiter im bikelab und fahrradbegeisterte Maschinenbauer.

| © Paul Satke